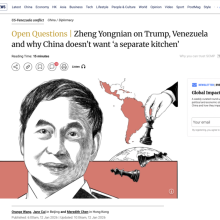

全球政治

中国、美国和其它 | 独思录 x 郑永年

编者按:当世界秩序的齿轮在大国博弈中转动,中美作为两根主柱的分量愈发凸显。围绕这对核心关系,众生相次第展开:或坐观龙虎斗以求渔利,或献投名状依附强权,或暗自拆台以谋上位,或挑争端欲拖浑水……纷繁世相背后,是各国在权力棋局中的精准算计。

面对乱云飞渡,中国的外交智慧始终锚定航向:以结构性思维厘清中美互动的本质,不被杂音裹挟;以同理心体察小国在 “大象博弈” 中的困境,洞悉夹缝求生的无奈;更以包容性多边主义为舟,载着公平与共治的愿景,在旧秩序摇晃之际,辟一条新秩序的构建之路。霸权旧辙已显颓势,中国的实践,正为国际关系书写更具温度的答案。

在人类历史上,大国在塑造国际秩序过程中的作用并非任何小国可以相提并论的。尽管近代以来,人们强调主权国家的平等性,但这并不是说所有国家在塑造国际秩序中具有了相同的作用。大国在塑造国际秩序过程中的主导性作用不会变化,可以变化的是大国行使这种主导性作用的方式。大国既可以以“霸权”的方式把自己的秩序强加给较小国家,也可以通过“开放”的方式,让较小国家也参与秩序的塑造过程。

今天的世界舞台,尽管表现出“群雄崛起、群雄逐鹿”的乱象,但中美两国无疑是主角,其他国家是配角。无论是讨论旧的国际秩序的解体还是讨论新国际秩序的重塑,离开了中美两国就会毫无意义可言。因此,中美关系也是国际关系的主轴,两国分别是国际秩序的两根主柱。今天,国际秩序因为两国的“不能合作”而动摇,使得现存国际秩序摇摇欲坠。同样,如果没有两国的合作,未来的新秩序也无从产生。正因为这样,今天,没有国家不关心中美两国各自的发展,也没有国家不关心两国关系所发生的变化。

一、中美博弈中不同国家和地区的态度

正因为这样,很多年来,尤其是自特朗普发动对等关税战争以来,围绕着中美关系,人们可以区分出几类国家和地区。

1. 希望中国带头来对抗美国

一些国家希望中国带头来对抗美国,并且对抗越激烈越好。这里又可以分为两种情况。

第一,一些国家这样做并不是因为它们想跟着中国对抗美国;恰恰相反,它们希望在中国对抗美国的情况下,美国会转而团结这些国家,和它们结成统一战线或者联盟来对抗中国。

这种情况在西方有,在非西方也有。就西方而言,欧盟和一些欧洲国家就是如此。欧盟是美国传统的盟友,但现在的特朗普并不想再继续为包括欧盟在内的盟友提供“国际公共品”,因此就演变成为今天美国和欧洲之间的“对等关税”战争。正因为这样,国内的一些人认为这是中国的机会来了,中国可以团结这些国家,和它们结成统一战线,来和美国斗争。但事实并非如此。欧盟最担心的是被美国所抛弃。尽管一些国家一直在声称要追求独立自主,但长期依附美国久了,即使有了脱离美国的心,但也没有任何能力来脱离美国。法国总统马克龙多次说过北约的“脑死亡”,但“脑思维”的不仅仅是北约,而是整个欧洲。马克龙也一直在追求他所说的“战略自主”,但并没有表现在实际行为上。在特朗普发动“对等关税”战争以来,欧盟有时也表现出要和中国协调,但这是表象,它们更多的是想和美国协调来针对中国,只有当得不到美国回应的时候,才会表现出要和中国协调的样子。对这些国家来说,它们希望的是中国对美国的强硬,这样才能换取美国对它们的让步。亚洲的日本和韩国也是如此。即使是一些东南亚国家也抱有同样的心态。尽管它们不会放弃中国所能给予它们的好处,但如果它们被迫选择,就会随时转向美国。

第二,一些国家这样做的目的是自己躲在中国后面,这样其所受的国际压力就会很小。

这种情况不仅反映在特朗普的对等关税战中,更反映在俄乌战争中。尽管俄乌战争并非中国的战争,但当时的美国和西方把中国和俄罗斯“绑架”在一起,中国俨然被推到了有关俄乌战争舆论的风口上。很多国家很乐意看到这种情况。例如印度等一些国家,它们利用俄乌战争中俄罗斯遇到的困难,和俄罗斯大做生意,但并没有受到来自西方的多大的压力,因为中国被推到了前面。这次“对等关税”战争发生以来,也有很多国家持同样的态度。中国是第一个也是迄今为止唯一一个直接反制美国的国家。中国这样做是符合国家利益的。正如西方外交界名言所言“不在餐桌旁,便在菜单上”。作为第二大经济体的中国,如果不反制,那么就会被安排在“菜单”上了。但其他国家并没有这样做。它们躲在中国背后,评估着中美斗争的形势,以制定能够赋能它们获取最大利益的对美政策。经验地看,中国和美国的斗争越是激烈,这些较小国家的外交空间就越大,所获得的利益就越大。

2. 通过向美国递“投名状”来获得美国的“选择”

一些国家试图通过向美国递“投名状”的方式,来获得美国的“选择”,以另一种方式对抗中国。在这场“对等关税”战争中,日本在这方面的表现最为充分。例如,中美斗争的一个要素就是中国的稀土出口管制。因此,日本告诉美国,日本拥有处理稀土的最优技术,可以帮助美国来应对来自中国的挑战。同样,在特朗普政府宣告美国要发展造船产业之后,日本也告诉美国,日本拥有这方面的先进技术,可以和美国合作来应付中国。不管如何,日本迄今不能理解特朗普的“对等关税”战争也指向了日本。

在日本看来,二战以来,日本是美国在东亚最坚定和坚实的盟友,日本没有任何理由成为美国的战争对象。日本媒体其实早已经把这场“对等关税”战争称为“特朗普黑船”了,可见特朗普政策对日本的冲击程度。尽管日本的精英层(包括首相)也不时表现出对特朗普的不满,但在日本精英的骨子里面还是希望通过帮助美国来对抗中国的方法来获取往日美国的“同盟”地位。除日本外,人们也不难在欧洲或者其他区域找到抱着类似态度的国家。

3. “苦劝”美国继续对抗中国

这类国家很多,主要是美国往日的盟友,但也包括那些把中国视为是“威胁”的国家。美国传统上的盟友体系构成了西方所谓的“自由国际秩序”。而这一“自由国际秩序”的存在理由在于存在着一个“非自由国际秩序”。这个“非自由国家秩序”在半个世纪的冷战期间是苏联为核心的华约集团。在冷战之后,这个“自由国际秩序”试图把中国塑造为“非自由国际秩序”的核心。这种努力最典型地表现在“全球东方”的概念上,即认为中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜已经构成了一个反对“自由国际秩序”的“非自由国际秩序”。

特朗普对战争并不感兴趣,甚至对所谓的“自由民主”意识形态也不感兴趣,这对美国的这些传统盟友和那些想挤入这个“自由国际秩序”的其他国家无疑是一种极大的打击,它们似乎有了一种“天就要塌下来”的感觉。因此,如果人们浏览这些国家的媒体,不难发现大量充斥这两方面的内容:一方面它们竭力批评特朗普“贬低”传统盟友的外交政策,另一方面通过讨好特朗普,“苦劝”他要继续以中国为敌。它们的“苦劝”表现在地缘政治(国家安全方面的)、意识形态(民主自由的)和经贸技术各个层面,甚至表现在文明层面上。

4. 在非西方阵营中破坏中国地位

一些国家试图通过在非西方阵营中破坏中国地位的方式,在为自己争取国际地位的同时,帮助美国。可以“全球南方”为例。一些国家在全球南方国家内部组建排斥中国的“集团”,一方面争取自身对全球南方的领导权,另一方面借此以获取美国的支持。实际上,不少国家想在全球南方内部充当美国利益的“代言人”。这自然是美国所希望看到的。美国已经动用“立法”把中国“开除”出“发展中国家”。即使进入特朗普时代,美国官员也在宣称,中国已经不属于“发展中国家”。美国这样做是因为美国恐惧中国会领导庞大的“全球南方”来对抗美国,尽管中国并没有任何这样的意图。

5. 带头挑战中国的,试图把美国被动地拉入与中国的冲突与战争

这方面,菲律宾最为典型。在南海问题上,菲律宾这些年来不断挑衅中国,这并不是因为菲律宾自己有能力挑衅中国,而是菲律宾的现任领导人相信,一旦中国和菲律宾发生冲突,美国必然会毫无保留地卷入来对抗中国。台湾地区的“台独”势力这些年的行为也属于这个类别,他们真诚地认为,在和中国大陆发生冲突时,美国会站在他们这一边。同时,美国为了和中国进行所谓的“地缘政治”之争,在这个领域,有时公开站在这些国家和地区这一边,有时保持战略的模糊性。

6. 挑动中国犯战略错误的

要诱导中国犯战略错误并不容易,因为今天的中国具有强大的战略定力,对国际局势做出自主的理性决策。但唯独在台海问题上,一些国家和地区总能挑动中国各方面的战略神经。台湾问题是中国的主权问题,是核心利益中的核心利益。中国大陆因此在台湾问题上没有任何别的选择,选择只有一个,那就是国家统一。正因为这样,一些国家和地区总是在台湾问题上做文章,诱导中国犯战略错误。美国冷战派和强硬派想通过台湾问题来中断中国的现代化进程和牺牲中国的现代化。他们一直在制造中国大陆要“解决”台湾问题的话语,在企图误导全世界的同时给予“台独”势力以最大的支持。不仅仅是美国,那些和中国有比较大利益冲突的国家和地区都希望中国在台湾问题上犯战略错误。欧洲的几个小国家这些年就不断在台湾问题上挑衅中国。

应当强调的是,尽管我们这里主要讨论的是对中国不利的一些情形,但这并不是说不存在另外一个极端,即对中国有利的情形。从美国的角度来说,也可以列出一个国家清单,分析对美国不利的各类国家情况。

二、中国的外交应对思路

那么,针对上述各种情况,中国需要作怎样的外交思维,制定更加有效的外交政策呢?有三个相关方面的问题是我们必须深思熟虑的。

1. 定锚中美:明确博弈目的

首先,中美关系是结构性关系。正如本文开头所说的,尽管国际关系不仅仅是中美关系,但中美关系是主轴和主柱。这就决定了中美关系是中国外交的重中之重,核心之核心。这就进一步决定了,无论是和美国的斗争还是妥协,都需要有明确的目的。中美两国,无论是斗争还是妥协,都为其他较小国家提供了一种国际背景,并且是“结构性的背景”。“结构性背景”意味着,这些较小国家没有能力来改变这种结构,而必须把这个“结构性背景”视为客观前提来制定它们自己的外交政策。

再者,这些较小国家的外交政策的选择反过来会影响中美这对“结构性”关系,它们都会根据自己在这个结构中所处的位置来定位自己。总体上说,如果这个结构是不对称的,那么它们就会倾向于选择能够获取更大利益的一方,结果使得这个结构更不对称;如果这个结构是对称的,那么它们的选择会影响这个结构是否能够维持对称性,并且因为自私的利益所驱动,它们的选择大概率会促成这一结构失去对称。

就中国而言,这就需要我们不被这些国家的利益所“绑架”,从自身的利益出发和从中美结构性利益出发,来处理和发展中美关系。中美关系不是“零和游戏”,太平洋之大,容得下中美两国;世界之大,更能容得下中美两国。无论是斗争还是妥协,如果没有明确的目标,那么都会导向战略错误。

2. 观草知势:体察小国困境

其次,与此相关,我们必须意识到较小国家在国际秩序中的艰难困境。新加坡的李光耀先生早就意识到了这一点,并就此作过论述。李光耀在生前就预见到中美关系恶化的情形,认为中美关系的变化将深刻影响到亚洲中间国家。他说:“大象打架,小草会遭殃;大象调情,小草同样会遭殃”。李光耀之后,李显龙也经常引用其父亲的话来分析新加坡所处的国际形势。例如,2019年5月31日,李显龙在年度的“亚洲安全峰会”(香格里拉对话)回应记者提问时,再次引用其亡父的老梗,借喻中美两强国与其他东南亚国家之间的关系。他在国会演说时也引述一模一样的故事,提醒新加坡的议员和国民:“我们是小国,很容易受到周边环境影响。所以我们一定要时刻保持警觉,要有危急应变的心理准备”。新加坡资深外交家马凯硕近年来在修正这一观点。他表示,虽然在中美博弈的大背景下,亚洲的一些“小草国家”感到困扰,但不同于冷战时期的各自站队,当今大部分国家都希望保持中立,这限制了地缘政治的较量,防止“两头大象”打斗过于激烈。

不过,马凯硕所述依然是一种可能性,一种理想状态,而非现实。从特朗普第一任期到拜登执政期间,美国利用所谓的“中国安全威胁论”企图迫使东南亚国家站在美国这一边,但是没有成功。道理很简单,因为中国并没有对东南亚国家构成安全威胁。但到了特朗普第二任期,情况就不一样了。特朗普的“对等关税”在迫使一些没有公开站在美国这一边的东南亚国家通过牺牲中国利益的方式和美国妥协。道理也很简单,因为很多东南亚国家都希望通过出口导向经济来实现国家的工业化和经济增长,而美国则是这些国家的最重要出口国。

也很显然,李光耀的“大象和小草”的比喻也可以适用到更为广泛的国家和地区。

也就是说,正如前面已经论述过的,我们和美国无论是斗争还是妥协都需要考虑到对其他国家的深刻影响。

3. 多边共治:构建公正新序

再次,针对众多的较小国家,我们要坚持长期以来我们所践行的“包容性多边主义”外交政策,在履行大国责任的同时,发挥大国作用,努力构建一个更加公平公正的世界秩序。这方面,从前的大国都给予我们深刻的教训。在冷战期间,美苏构成当时国际关系的“结构”,但这两个当时的“超级大国”(毛泽东语)都企图把自己的一套“国际秩序观”强加给较小国家。苏联最终解体了,但苏联的解体并非美国的福音,而是噩梦的开始。苏联解体之后,美国成为唯一的“超级大国”,一霸独强,因此变得更加肆无忌惮,拼命地扩张其势力范围。很快,美国面临着帝国过度扩张而力不从心的局面。这也是今天西方“自由国际秩序”解体的终结原因。

也就是说,如果一个大国过于自私,不能充分考量到较小国家的利益,那么必然导向战略错误。这是苏联和美国的教训。

中国则不然。崛起之后,尽管西方一直在塑造各种所谓的“中国威胁论”,但在大多数国家看来,中国则是一个最为自我克制的大国,因为中国所具备的实际能力并没有导向中国成为历史上人们所见的极其自私的大国。中国长期以来所实行的“包容性多边主义”表明中国在努力通过开放包容的方法,赋能较小国家参与新国际秩序的构建过程,从而使得未来国际秩序更加公平公正。

也需要强调的是,这种情况表明,西方那套建立在“极端利己主义”之上的国际关系理论,无论以什么样的“主义”出现,已经完全不能解释中国的国际关系和外交行为。中国的崛起在重塑国际秩序的同时也在呼唤一套全新的基于中国国际关系和外交政策之上国际关系和外交理论。

GBA 新传媒